La Grande Muraille de Chine

Découvrez ci-dessous le 6e dossier archéologique de Mahé axé sur le monument de la Grande Muraille de Chine. Les dossiers de Mahé reviennent sur les mythes qui ont inspiré les développeurs des jeux Tomb Raider. Il y décrit les mythes d'un point de vue historique, puis fait le lien avec les aventures de Lara. Le temps de lecture de ce dossier est estimé à 25-35mn selon votre vitesse de lecture. Une barre en bas de l'écran vous indique votre progression.

Introduction

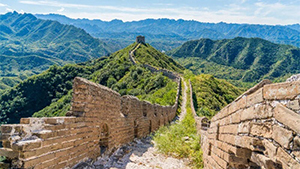

Monument emblématique de la saga Tomb Raider marquant le début et la fin de Tomb Raider 2, la Grande Muraille de Chine est l’une des œuvres architecturales les plus connues dans le monde. Servant de cadre grandiose au premier niveau du jeu, elle occupe une part importante du synopsis du jeu, approfondi dans le niveau de Nicobass. Très liée au règne du premier empereur de Chine, la construction non pas d’une mais des murailles est en réalité beaucoup plus ancienne, mais c’est bien sous le règne de l’empereur Qin qu’elle prendra toute sa démesure. Les dynasties suivantes continueront ensuite de l’agrandir pendant des siècles jusqu’à l’œuvre monumentale qu’elle est aujourd’hui.

La Grande Muraille, gardienne du Temple de Xian

Quand sort Tomb Raider 2 en 1997, le synopsis de l’époque est assez simple et n’est guère développé, contrairement aux jeux plus récents. Il tient en quelques paragraphes donnés dans le livret du jeu, et ne mentionne la Grande Muraille que pour donner un contexte géographique et vaguement historique à l’histoire de la relique qui fera l’objet de la quête de Lara.

Selon la légende, c'est en plantant la dague de Xian en plein milieu de son cœur que l'on obtient le pouvoir du Dragon. Dans la Chine ancestrale, l'Empereur détenait ce pouvoir. Il possédait également une gigantesque armée qui faisait de lui l'un des hommes les plus puissants du monde. Ce cruel Empereur entreprit d'unifier la Chine par la force. Mais après une série de violents combats, il se heurta à un peuple qui refusa de se plier à son joug. Il s'agissait des moines guerriers du Tibet. Ceux-ci connaissaient l'existence de la dague de Xian et ils parvinrent à l'arracher du cœur du tyran mégalomaniaque. L'Empereur et ses hommes furent anéantis par les moines guerriers, et ceux-ci replacèrent la dague magique dans son tombeau, au milieu de la grande muraille de Chine.

Xi’an, comme expliqué dans l’article sur Shi Huangdi, est la capitale fondée par le premier empereur de Chine, celui-là même censé s’être planté la dague éponyme en plein cœur. Cependant, la section de la Grande Muraille la plus proche de Xi’an, province du Shanxi, est à près de 300 km au nord dans la province de Yan’an. Le raccourci fait par le jeu sert alors surtout à rassembler plusieurs éléments importants de l’histoire chinoise, à savoir son monument le plus célèbre et le règne du premier empereur avec les éléments qui lui sont associés : la ville de Xi’an, son tombeau toujours inviolé (que nous verrons dans le prochain article) et sa quête d’immortalité.

Ainsi, si le jeu de 1997 ne va pas plus loin dans le scénario, c’est le niveau de Nicobass qui va apporter un peu plus de contexte et de matière au premier niveau magnifiquement refait, grâce à des documents que Lara découvre en explorant les ruines de la Grande Muraille. Elle découvre en effet un parchemin au niveau des fondations d’une tour dont le sol est littéralement jonché de squelettes :

Ceci fait directement référence à la cruauté du règne despotique de Shi Huangdi, et envisage le fait que la muraille, du moins celle qu’explore Lara, n’a pas été construite par l’empereur. Elle daterait de bien avant : sous elle, des catacombes abriteraient la fameuse dague de Xian. Une relique placée là par les moines de Barkhang, gardiens de la dague ? Ou par les bâtisseurs de la muraille, issus des dynasties précédentes celle de l’empereur Qin ? Nul ne le sait.

Mais la présence des squelettes dans les fondations de l’ouvrage se réfère à une idée reçue souvent racontée au sujet de la muraille : Shi Huangdi, réputé pour sa barbarie, aurait fait bâtir le mur par des milliers de prisonniers, exécutés en masse et enterrés dans des fosses communes sitôt leur travail effectué. Les prisonniers suivants construisant la portion suivante de la muraille sur ces charniers, puis exécutés à leur tour, et ainsi de suite. Une théorie d’ailleurs reprise dans le film « La Momie, la tombe de l’empereur dragon », sorti en 2008, lorsque sont évoqués les milliers de prisonniers enterrés sous la muraille lors du combat final. Une théorie qui n’a pourtant aucun fondement archéologique : aucune fosse commune n’a jamais été découverte lors des fouilles pratiquées sur les différentes portions de murs. Mais cette théorie a une origine : Sima Qian, prestigieux historien de la dynastie Han, qui a succédé à celle de Shi Huangdi. Le règne de Qin ayant tellement marqué l’histoire du pays par sa dureté, il était de bon ton pour la dynastie suivante de s’en démarquer en augmentant, si c’était faisable, l’horreur du règne de Qin. L’histoire étant en partie faite par ceux qui l’écrivent, cette légende a persisté jusqu’à aujourd’hui !

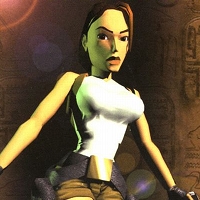

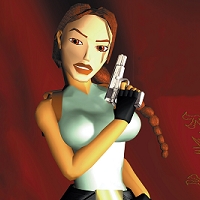

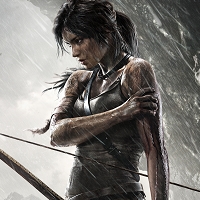

Quant à la muraille en elle-même, elle change énormément entre la version de 1997, constituée de gros blocs de pierre, et celle de Nicobass, faite en briques et plus proche de celle que nous connaissons dans la réalité :

Point commun entre ces 2 versions de la grande muraille ? Une quantité impressionnante de pièges mortels censés garder l’entrée du Temple de Xian, sanctuaire de la dague. Flèches sortant des murs, chute de rochers, sols piégés, murs garnis de pieux et lames rotatives, des obstacles que Lara connaît bien mais dont l’enchaînement a pu lui donner quelques sueurs froides. Ces pièges sont également fortement inspirés des légendes circulant autour du tombeau de Shi Huangdi, et dont les mécanismes des pièges seraient toujours intacts.

À ces pièges, il faut rajouter la dangerosité des lieux en eux-mêmes, territoire de tigres affamés et où la moindre chute peut être mortelle si l’on n’y prend pas garde, où que l’on vous abandonne sur place. C’est ce que découvrira Lara dans la version de Nicobass en tombant sur les pages d’un carnet de 2 explorateurs venus, une décennie avant elle, pour la même quête. Il semble que la rivalité entre les 2 hommes ait constitué une épreuve supplémentaire face à laquelle ils ont tous les deux échoué :

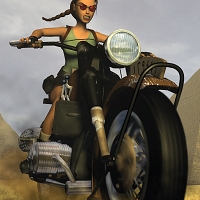

La Grande Muraille constitue donc une mise en jambe iconique dans la saga, auquel le 2ème film avec Angelina Jolie sorti en 2003 rendra hommage lors d’une séquence à moto pleine d’adrénaline. Mais qu’en est-il réellement ce monument mondialement connu dont la construction s’est étalée sur près de deux millénaires ?

Une origine antique

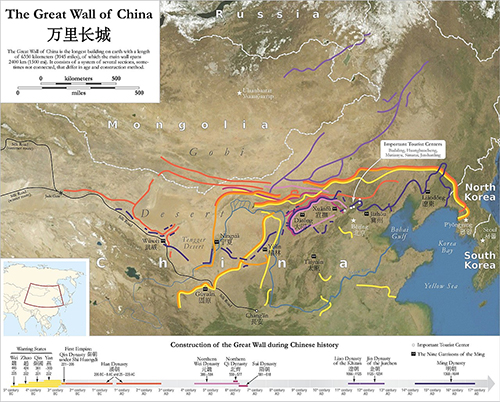

Œuvre architectural unique au monde, la Grande Muraille de Chine est parfois perçue comme un seul monument construit d’un bout à l’autre des frontières de la Chine impériale, or cette appellation regroupe non pas une mais plusieurs murailles, avec des tracés parfois en discontinu ou rejoints entre eux, parfois doublés voire même triplés. Leur érection remonte aux alentours du 8ème siècle av. J.-C. et s’est prolongé de manière plus ou moins continue jusqu’au 17ème siècle, jusqu’à obtenir le tracé que l’on connaît aujourd’hui :

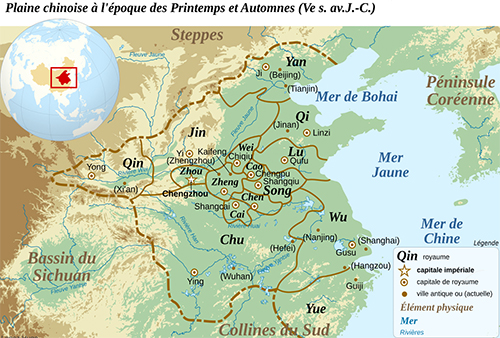

L’histoire de la Grande Muraille se divise en 2 grandes étapes, la pré-impériale, et l’impériale. La première remonte à la plus haute antiquité. Elle comprend la période « des Printemps et des Automnes » allant de -771 à -476, puis la « période des Royaumes Combattants » allant de -475 à -221. L’avènement de Shi Huangdi en tant que Premier Empereur en -220 met fin à cette 1ère étape en faisant rentrer la Chine dans son histoire impériale.

Au cours de la période dite « des Printemps et des Automnes », la Chine est gouvernée par sa troisième dynastie historique, celle des Zhou. Ils dominent de nombreux petits états dans la vallée du fleuve Jaune et le long du fleuve Bleu, sous la forme d’un système féodal. Ces états sont le Zheng, le Song, le Wei, le Lu (dont est issu le célèbre Confucius), le Qi, le Jin, le Qin (dont sera plus tard issu Shi Huangdi) et le Chu. Bien que « gouvernés » par un roi Zhou, ces états ne se privent pas de se faire la guerre entre eux, mais aussi contre les Zhou et doivent également se défendre contre des peuples vivant au-delà du territoire Zhou, des peuples considérés comme « barbares » selon les critères de l’époque. Le pouvoir des Zhou va peu à peu décliner jusqu’à être complètement renversé, et déboucher sur une situation où les 7 États les plus puissants deviennent indépendants de toute tutelle Zhou, et rentrent dans des guerres incessantes entre eux. C’est cette situation qui donnera son nom à la période dite « des Royaumes Combattants ». L’histoire de ces 2 périodes est relatée dans des chroniques écrites de manière contemporaines aux événements : les Annales des Printemps et des Automnes du pays de Lu, et dont les fouilles archéologiques permettent régulièrement d’attester les faits.

C’est dans ce contexte de guerres incessantes (540 conflits et 130 guerres civiles recensées sur 259 années dans les Annales) que les États ont commencé à bâtir les premières murailles, chacun cherchant à annexer ses voisins, mais aussi et surtout pour se protéger des peuples extérieurs. L’une des premières mentions écrites d’un de ces murs date du 7ème siècle av. J.-C., dans le Shi Jing, un recueil de poèmes parmi les plus anciens de la littérature chinoise (ils ont miraculeusement survécu à la destruction de livres ordonnée par Shi Huangdi, voir l’article à son sujet). Le texte parle de Xuan, 11ème roi de la dynastie Zhou, ordonnant la construction d’un mur pour repousser les Rongs, des tribus nomades venues de l’Ordos, un haut plateau de steppes en Mongolie. Il s’agit du mur construit en -656 dans l’État de Chu dont 1400 m ont été découverts dans la province du Henan. Les plaines fertiles de Chine, occupées par des peuples sédentarisés grâce à l’agriculture depuis des siècles attirent en effet la convoitise des peuples nomades des steppes, plus arides, qui lancent régulièrement des raids contre les États chinois. La tradition chinoise explique que les murs ont ainsi servi de remparts efficaces contre les cavaleries nomades, mais l’archéologie a démontré que les murs, plutôt que de servir de défenses, ont peut-être aussi servi à marquer des territoires conquis sur les territoires nomades. En effet, de nombreux objets de cultures nomades, antérieurs aux murs, ont été trouvés dans des zones défendues par les murs, ce qui laisse penser que les attaques nomades auraient aussi pu avoir lieu en réaction à l’expansionnisme des États des Royaumes Combattants.

D’autres États ont emboîté le pas du roi Xuan mais l’archéologie démontre que c’est celui du Qi qui semble en réalité se lancer le premier, vers -685, dans ces chantiers. Au gré des guerres, le Qi avait atteint une place hégémonique dans la région : il avait mis en place des réformes économiques novatrices et surtout, il intervenait dans d’autres conflits à la demande des États vassaux, mais il défendait aussi les autres États contre les attaques extérieures, notamment des Xiongnu, venus des steppes.

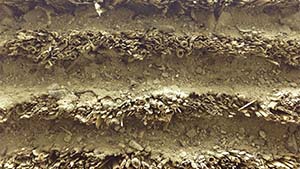

Ces murs, appelés « changcheng » ce qui signifie « longs murs », furent d’abord construits en adobe (des briques de terre crue séchées au soleil) et parfois renforcés de pierre sèches. Les plaines furent ainsi traversées de longues lignes fortifiées, tandis que les rivières ou les montagnes furent utilisées comme obstacles naturels, rendant les constructions irrégulières. Les lignes étaient renforcées de forts abritant les garnisons, et de tours de guet disposées à intervalles réguliers, servant à allumer des feux d’alarme. Grâce au travail forcé, ces murs ont été agrandis jusqu’à la fin de la période des Royaumes Combattants pour atteindre la longueur colossale pour l’époque de 600 km de long (vous en trouverez un exemple sur ce blog). Récemment, en février 2025, une des plus anciennes portions a été mise au jour dans la province de Shandong, à 400 km au sud de Pékin. Leur datation est estimée entre la fin de la période des Zhou de l’Ouest (1046-771 av. J.-C.) et le début de la période Printemps et Automne (770-476 av. J.-C.) Ce site, à mettre au crédit du royaume de Qi, ferait donc remonter à 300 ans plus tôt la datation initiale de la Grande Muraille.

Ces différentes portions de murs, bâtis de manières non coordonnées par des États indépendants les uns des autres, constituent la base de ce qui deviendra la Grande Muraille de Chine en tant que futur État unifié par un personnage clé de l’histoire du pays : Shi Huangdi.

La muraille impériale

En -221, le royaume de Qin achève la conquête du dernier État des Royaumes Combattants (voir l’article précédent) et met fin à des siècles de guerres au sein de la Chine. Ironie de l’histoire, le dernier à tomber est le Qi, celui-là même qui a le premier commencé à bâtir les murailles. Le premier empereur remplace les seigneurs féodaux par des fonctionnaires obéissants et met en place un empire unifié, rigoureusement administré et surtout très autoritaire. N’ayant plus d’ennemis intérieurs, il se retrouve avec une immense armée prête à être tournée vers les ennemis extérieurs que sont les Xiongnu.

En -215, Shi Huangdi envoie son général Meng Tian dans les Ordos pour combattre et chasser les Xiongnu. À l’époque, ces nomades étaient constitués de tribus désorganisées et ne constituaient pas une menace réelle, le but était en fait d’agrandir les frontières de l’Empire en annexant le territoire des Ordos, puis d’y installer ses soldats et leurs familles (30 000) pour en faire des colons. Shi Huangdi va alors faire détruire les murailles intérieures (qui peuvent menacer son unité) et faire relier les murailles extérieures au nord et à l’ouest des Ordos nouvellement conquis. Elles sont apparemment terminées en -212, reliées par une route directe de la capitale Xianyang vers les Ordos. C’est à cette époque que naît l’expression d’une « Grande Muraille de dix mille li » allant de Gansu, extrémité occidentale de l’empire) à la côte Mandchoue (extrémité orientale) ainsi que le raconte le général Meng Tian : « Commençant à Lintao et atteignant le Liaodong, j'ai construit des murs et creusé des douves sur plus de dix mille li, n’était-il pas inévitable que je brise les veines de la terre ? Telle était mon offense. »

Pendant le court règne de Shi Huangdi, l’empire va continuer de faire ériger des murs en utilisant la main d’œuvre de plus de 30 000 soldats et plus de 500 000 paysans, auquel il faut ajouter les prisonniers. Le Code Pénal de l’époque (repris par les Han) prévoyait que les prisonniers purgeaient leur peine en travaillant sur le chantier de la muraille. Ainsi ce sont jusqu’à 1 200 000 personnes qui ont pu participer à la construction chaque année, dans des conditions de pénibilité extrême, auxquelles s’ajoutent des conditions météo particulièrement dures (montagnes et déserts, hivers glaciaux). Le nombre de morts est incalculable mais il est assurément élevé, et à l’origine du mythe des murailles construites sur des fosses communes (voir plus haut).

À l’époque, les murs sont encore majoritairement construits avec des matériaux disponibles sur place (la brique ne viendra plus tard, que sous la dynastie Ming) : de la pierre en montagne, de la terre battue dans les plaines, couches de sables alternées de bois, cailloux et végétaux dans le désert. La construction et l’approvisionnement en vivres ont nécessité une administration rigoureuse, comme le rapporte Zhufu Yan, un homme politique de la dynastie Han en -128 lorsqu’il évoque la construction de la muraille dans l’Ordos :

...les terres étaient saumâtres et arides, les cultures ne pouvaient pas y pousser... À l'époque, les jeunes hommes qui y étaient envoyés ont été contraints de haler des bateaux et des barges chargés de fournitures jusqu'en amont pour assurer un approvisionnement constant en nourriture et fourrage au front... À partir du point de départ, un homme et son animal pouvaient transporter trente zhong (environ 176 kg) de nourriture, pour, au moment où ils arrivent à destination, n'en livrer qu'un dan (environ 29 kg) ... Quand la population est devenue lasse et fatiguée, ils (les colons) ont commencé à se disperser et à s'enfuir. Les orphelins, les faibles, les veufs et les personnes âgées essayaient désespérément d'échapper à cet état effroyable d'abandon et sont morts sur le bord de la route alors qu'ils s'éloignaient de chez eux. Les gens ont commencé à se révolter.

Shi Huangdi meurt en -210, à 2 mois de route de sa capitale. Il avait désigné son fils aîné Fusu comme héritier mais la mort de l’empereur est cachée au reste de la cour par ses deux principaux conseillers, le premier ministre Li Si et le chef des eunuques Zhao Gao. Ils usurpent la signature de l’empereur pour ordonner à Fusu de se suicider et placent son frère cadet, impréparé, sur le trône, qui devient ainsi le second empereur Qin sous le nom de Er Shi. Mais la situation de l’empire est dramatique, et l’incompétence et la cruauté d’Er Shi ajoutées aux intrigues de Li Si et Zhao Gao précipitent les choses. Des révoltes éclatent dans tout l’empire et la dynastie Qin s’effondre moins de 3 mois après la mort d’Er Shi en -207. Parmi tous les chefs de guerre, un ancien paysan nommé Liu Bang parvient à prendre le pouvoir et se proclame empereur sous le nom de Gaozu en -202. Il vient de fonder la dynastie Han, 4ème de l’histoire de Chine.

Un agrandissement constant pendant plus de mille ans

Les Han vont régner sur la Chine pendant près de 400 ans et vous reprendre en grande partie l’organisation administrative et militaire des Qin. Au nord, les Xiongnu, chassés par les Qin se sont unis sous la férule d’un chanyu, sorte de titre impérial, et ont considérablement renforcé leur armée, à tel point qu’ils ont réoccupé l’Ordos. Les Han vont d’abord échouer à repousser les nomades et à partir de -195, ils obtiennent un traité de paix en payant un tribut aux Xiongnu ainsi que des princesses à marier aux chefs nomades, afin de cantonner chaque peuple d’un côté des murs qui sont simplement entretenus par les Han. Mais en Chine, cette paix est vécue comme une forme de soumission à un peuple considéré comme barbare et les Han finissent par décider de reprendre la guerre à partir de -133. Les murs vont alors reprendre leur importante stratégique.

Les Han reprennent l’Ordos et érigent des milliers de kilomètres supplémentaires notamment vers l’ouest en Mongolie intérieure. Les murs vont même atteindre le point le plus à l’ouest jamais atteint par la Grande Muraille au col de Yumen dans le Gansu. Ces nouvelles constructions continuent d’être en terre battue et sont agrémentées de tours de garde, de forts, de remblais et de tranchées. C’est a l’abri de ces murs que les Han ont établi des voies de communication et surtout de commerce vers l’ouest (l’Asie centrale et tout au bout, la Méditerranée) donnant ainsi naissance aux premières routes de la soie.

Mais les guerres et la construction de nouvelles murailles, bien qu’efficaces, avaient vidé les caisses de l’empire Han. Si aucun conflit majeur n’éclata avec les Xiongnu pendant près de 200 ans, les Han durent à l’inverse affronter plusieurs conflits intérieurs. En 38, les raids des Xiongnu reprennent, profitant de l’affaiblissement des Han qui reprennent à leur tour la construction de murs, cette fois défensifs (là où autrefois, il servaient à marquer les territoires annexés). Les Xiongnu reprennent l’Ordos et forcent les Chinois à se retrancher derrière une seconde ligne de murs défensifs jusqu’à la chute de la dynastie Han, en 220. La Chine éclate alors en une multitude d’États dirigés par des seigneurs de guerre et pendant près de 400 ans, le nord de la Chine fut disputé entre différentes tribus nomades et les États locaux. Certains murs furent réparés, d’autres construits, tant pour se protéger des nomades que des États voisins :

- En 423, 1080 km furent construits sur la frontière de l’ancien État de Zhao, en Mongolie intérieure

- En 446, 100 000 hommes furent rassemblés pour construire un mur intérieur sur la rive du fleuve Jaune

- Entre 552 et 556, près d’1 million de personnes de l’État du Qi sont mobilisées pour construire 1 600 km de murailles du Shanxi jusqu’à la mer, pour contrer des nomades turcs vivant au nord.

Ces murs sont construits en urgence, en utilisant les matériaux disponibles sur place, et mesurent en général 3 m de large pour 3,50 m de haut. Des millions de travailleurs forcés sont envoyés sur les chantiers et coûtent la vie à énormément d’entre eux, instillant le début d’un rejet des murailles dans la culture chinoise, leur efficacité n’étant plus à la hauteur de leur coût humain et financier. Pas moins de 6 dynasties se sont ainsi succédées jusqu’en 618 sans que les frontières ne soient fixées. À la suite d’une énième guerre civile, les Tang fondent une nouvelle dynastie et vont considérablement se démarquer de leurs prédécesseurs, en particulier des Han.

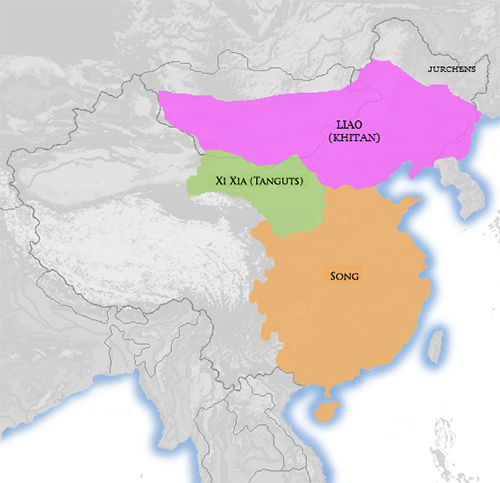

Les Tang considèrent les murailles comme inutiles et préfèrent installer aux frontières des garnisons mobiles, dont seules les villes sont fortifiées. Ces places fortes servent de bases pour aller attaquer les nomades et les forcer à la reddition. Cette stratégie militaire porta ses fruits et sous le règne des Tang, l’empire chinois grandit jusqu’à atteindre le Kazakhstan actuel. Les murs, abandonnés pendant près de 300 ans, tombèrent en ruines et furent l’objet de poésie, les « versets de la frontière » évoquant la solitude et la nostalgie de ces paysages. Malgré ces succès, l’empire Tang finit peu à peu par être secoué par plusieurs révoltes, ainsi que par une administration de plus en plus confisquée par une élite incompétente. Les Tang sont renversés en 907 et la Chine fut à nouveau morcelée en plusieurs royaumes combattants qui s’affrontèrent jusqu’à l’avènement de la dynastie Song. Celle-ci parvient, en 960, à réunifier la quasi-totalité de la Chine. Ainsi jusqu’en 1279, les Song coexistent avec plusieurs autres dynasties régnant chacune sur leur territoire : les Xia à l’ouest (un peuple tibéto-birman) et les Liao au nord (un peuple voisin des Mongols mais d’origine Han), eux-mêmes remplacés par leurs vassaux, les Jurchens qui fondent une dynastie Jin. Chacun de ces territoires va se servir des tracés des anciennes murailles pour tenter de protéger leurs frontières.

Les Song se sont ainsi servis des murailles bâtis par les Qin à l’époque des Royaumes Combattants (des murs déjà vieux de près de 1500 ans à l’époque !) mais ils s’avérèrent bien trop vieux pour contenir les attaques Xia, finalement achetés à coup d’accord financiers. Les Xia ont cependant bâti une centaine de kilomètres de murs en Mongolie, autrefois l’Ordos, datés par les archéologues entre 1040 et 1160 : hauts de plus de 2 m, ils étaient construits en boue et en bois de saxaul, un arbuste résistant du désert, et renforcés avec des blocs de basalte extraits d’un volcan voisin. Les Liao quant à eux contrôlaient les tronçons correspondants au tracé de la Grande Muraille et en firent construire d’autres en 1026, traversant la Mandchourie. Enfin, les Jurchens devenus les Jin, continuèrent les travaux des Liao jusqu’à quasiment cerner leur territoire de près de 1400 km de long, via 2 réseaux de murs, certains équipés de douves allant de 10 à 60 m de large, de tours de guet, de créneaux et de plates-formes en saillie, un dispositif nouveau par rapport aux anciennes méthodes de construction. De tels dispositifs ne semblent pourtant pas avoir été présents tout le long du réseau et les murs parfois réduits à de simples fossés et de talus en terre. Les fortins, cependant, semblent avoir été occupés de manière continue, permettant de marquer le territoire et de contrôler les flux de personnes et de marchandises, afin de prélever des taxes.

En 1211, Gengis Khan, ancien vassal des Jin, se rebelle. Evitant d’attaquer les murs, il les contourne et prend le Jin en 1234, après avoir fait tomber le royaume Xia en 1227. Les Song s’effondrent à leur tour en 1279 : Kubilai Khan, petit-fils de Gengis, a réussi là où ont échoué les Song, réunifier toute la Chine sous une nouvelle dynastie, les Yuan. L’empire Mongol s’étendant bien au-delà des frontières de la Chine, les Yuan n’auront que faire des anciennes murailles et n’en construiront aucune. C’est la raison qui fait que, lorsque Marco Polo découvrira la Chine de Kubilai, il ne mentionnera même pas cet ouvrage devenu inutile aux yeux de la nouvelle dynastie. L’empire Mongol va s’éteindre sur un territoire immense, ce qui oblige inévitablement son morcellement pour le gouverner, en 4 régions. La dynastie Yuan, qui conserve la partie chinoise, va peu à peu perdre tout intérêt pour l’administration pourtant nécessaire à un si grand empire, et ne réagira que peu aux catastrophes qui s’accumulent en Chine : peste noire, inondations et sécheresses, famines et prolifération des brigands. La révolution des Turbans Rouges en 1351 amorce la fin de cette dynastie à qui le coup de grâce est donné par Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie Ming en 1368.

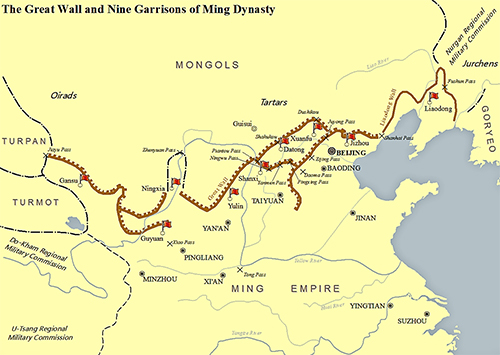

Après avoir chassé les Mongols, les Ming ont à cœur de protéger la Chine nouvellement réunifiée. Ils installent des garnisons près de l’Ordos ainsi qu’une ligne de forts en arrière, qui serviront plus tard de tracé à la future Grande Muraille Ming. Les Ming ne parviennent pas à se défaire totalement de la menace Mongole et finissent par opter pour une stratégie défensive vers 1442 en commençant à bâtir leurs premiers murs à Lioadong près de la frontière avec la Mandchourie (voir carte ci-dessous), mais leur conception est simple : de la boue coulée entre des rangées de pieux, le tout renforcé de pierres à la base, et protégé par des fossés. Après la crise de Tumu en 1449 qui voit la mort de la moitié de l’armée chinoise et la capture de l’empereur Ming par les Mongols, la situation est catastrophique. L’empire est agité de longs débats entre repartir à l’offensive et se défendre, un compromis est alors trouvé et un double mur est construit en 1474 dans la région de l’Ordos : long de 1 100 km, il est protégé par 800 points forts, des postes de gardes et tours d’alarme, le tout construit par 40 000 paysans réquisitionnés localement.

Cette stratégie porte ses fruits en 1482 quand une armée de Mongols se retrouve coincée entre 2 murs et vaincue par des généraux chinois. Les Ming vont alors continuer de prolonger les murs, d’autant que les Mongols évitent maintenant les murs et les longent pour tenter de percer les zones moins protégées : 700 km dans le nord-ouest de Pékin, puis les anciennes murailles Qi sont rénovées.

À partir de 1544, les Ming vont alors construire à une échelle sans précédent dans l’histoire de Chine. Bâti sans se soucier des affres économiques de l’empire, le modèle de construction est revu, notamment par l’usage de la brique : 2 parements de briques dont le ciment contient du riz gluant pour ajouter de la solidité, les 2 parements étant ensuite comblés de terre et de pierre. Cela nécessita la création de briqueteries, de carrières et de voies de transport, puis l’on remplaça les paysans par des maçons, plus aptes à bâtir ce genre de construction, mais les coûts explosèrent en conséquence. C’est aussi à cette époque que l’on commence à installer des armes à feu et de l’artillerie sur les murs et les tours. C’est cette œuvre titanesque dont l’aspect et le tracé correspondent à la muraille que l’on connaît aujourd’hui (et qui est montrée dans le niveau de Nicobass) :

La construction des murailles par les Ming se fera presque sans interruption jusqu’en 1644. Ils auront pris soin de fermer chaque brèche, chaque col, chaque sommet, par un mur presque ininterrompu, parfois doublé ou triplé, serpentant au sommet des montagnes et offrant les panoramas légendaires que les touristes… et Lara ont arpenté, et qui inspirent les artistes du monde entier :

Pour autant, tout aussi spectaculaire qu’elle soit, et malgré les sommes colossales ainsi que le coût humain engloutis par sa construction, la Grande Muraille n’a jamais vraiment permis d’arrêter les raids des Mongols, comme l’explique très bien cet article du National Geographic. Malgré des tentatives d’accords commerciaux censés faire passer l’envie aux Mongols de venir piller les plaines de Chine, les Ming ont aussi dû faire face à des révoltes internes et à de nouvelles invasions, cette fois des Mandchous. Ces derniers, venus du nord-est, au niveau de la péninsule coréenne, avaient commencé leurs attaques en 1629, puis ont longé la Grande Muraille en supprimant une à une les garnisons en place, jusqu’à renverser les Ming en 1644.

Ces derniers fondent la dynastie Qing. Ils contrôlent déjà la Mandchourie et la Mongolie, les murs ne sont dès lors plus d’aucune utilité, à part contrôler les déplacements de populations de part et d’autre des régions administratives. Les Qing s’étendent aussi vers l’ouest, au Xinjiang et sous leur règne, la Chine atteint son apogée territoriale jusqu’au milieu du 19ème siècle, jusqu’à l’entrée en contact avec les puissances européennes, mais aussi de la Russie et du Japon. La Grande Muraille est dorénavant irrémédiablement obsolète face à des armées issues de la Révolution Industrielle qui n’a pas atteint la Chine. La dernière dynastie s’éteint alors en 1911.

Aujourd’hui, la Grande Muraille de Chine, surnommée « wanli changcheng » (la longue muraille de dix mille li) est régulièrement mesurée, au fur et à mesure des découvertes. D’après un rapport de 2012 prenant en compte les portions connues de murs, tranchées, barrières naturelles et ruines, l’ensemble ferait plus de 21 096 km de long. Malgré cette longueur impressionnante, elle n’est pas et n’a jamais été visible depuis l’espace car bien trop fine (10m de large maximum) à une telle altitude. On peut toutefois la prendre en photo en orbite basse, à condition de savoir où chercher et d’avoir un zoom suffisamment puissant car l’acuité humaine ne permet pas de voir d’aussi loin !

Notons qu’il est toujours possible que d’autres murs soient un jour découverts. Ainsi en 1989, 600 m de murs ont pu être exhumés grâce des photos aériennes dans la région de Hushan. Ils ont ensuite permis de relier cette portion à d’autres et de rajouter près de 1000 km au tracé connu ! La Chine n’est donc pas à l’abri de nouvelles découvertes archéologiques, en attendant, peut-être un jour, l’ouverture du légendaire tombeau de Shi Huangdi à Xi’an, que nous aborderons dans le prochain article.

© Dossier rédigé par Mahé Koadfall

Tomb Raider I

Tomb Raider I Tomb Raider II

Tomb Raider II Les aventures de Lara Croft

Les aventures de Lara Croft La révélation finale

La révélation finale Sur les traces de Lara Croft

Sur les traces de Lara Croft L'ange des ténèbres

L'ange des ténèbres Tomb Raider: Legend

Tomb Raider: Legend Tomb Raider: Anniversary

Tomb Raider: Anniversary Tomb Raider: Underworld

Tomb Raider: Underworld Tomb Raider (2013)

Tomb Raider (2013) Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider TRI-III Remastered

TRI-III Remastered TRIV-VI Remastered

TRIV-VI Remastered Lara Croft and the Guardian of Light

Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris Lara Croft: Reflections (annulé)

Lara Croft: Reflections (annulé) Lara Croft: Relic Run

Lara Croft: Relic Run Lara Croft GO

Lara Croft GO La création du personnage

La création du personnage Les biographies de Lara Croft

Les biographies de Lara Croft Toutes les destinations de Lara

Toutes les destinations de Lara La chronologie des aventures de Lara

La chronologie des aventures de Lara Les meilleures citations de Lara

Les meilleures citations de Lara L'histoire de l'emblématique sac-à-dos

L'histoire de l'emblématique sac-à-dos Lara Croft dans la publicité mondiale

Lara Croft dans la publicité mondiale Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft: Tomb Raider (2001) Le berceau de la vie (2003)

Le berceau de la vie (2003) Tomb Raider (2018)

Tomb Raider (2018) Tomb Raider: Obsidian (2022)

Tomb Raider: Obsidian (2022) Re\Visioned : Tomb Raider

Re\Visioned : Tomb Raider Tomb Raider : La légende de Lara Croft

Tomb Raider : La légende de Lara Croft Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft: Tomb Raider (2001) Le berceau de la vie (2003)

Le berceau de la vie (2003) L'amulette du pouvoir (2004)

L'amulette du pouvoir (2004) Le culte des anciens (2004)

Le culte des anciens (2004) L'homme de bronze (2005)

L'homme de bronze (2005) Les dix-mille immortels (2014)

Les dix-mille immortels (2014) L’épée de gwynnever (2016)

L’épée de gwynnever (2016) Path of the Apocalypse (2018)

Path of the Apocalypse (2018) Top Cow (2000-2004)

Top Cow (2000-2004) Tomb Raider I (2013-2015)

Tomb Raider I (2013-2015) Tomb Raider II (2016-2017)

Tomb Raider II (2016-2017) Survivor's Crusade (2017-2018)

Survivor's Crusade (2017-2018) Inferno (2018)

Inferno (2018) The Frozen Omen (2015)

The Frozen Omen (2015) Dark Aeons (BD française)

Dark Aeons (BD française) Les guides officiels

Les guides officiels